| 【社名】 | 有限会社でく工房 | ||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 【所在地】 | 東京都昭島市拝島町2-11-10 | ||||||||||||||||

| TEL:042-542-7040 FAX:042-542-7078 | |||||||||||||||||

| 【役員】 |

| ||||||||||||||||

| 【設立】 | 昭和49年(1974年) 7月1日 | ||||||||||||||||

| 【資本金】 | 300万円 | ||||||||||||||||

| 【沿革】 |

|

1974年、幼なじみの20代の若者たちが、東京の練馬で、小さな木工所「でく工房」を始めました。ものづくりをしていきたいという願いが、太郎くんという少年との出会いをきっかけに、からだに障害のある人たちの道具をつくる工房を誕生させたのでした。

【でく工房のことをもっと知りたいなら】

街の小さな木工所から(増補版)

—障害者の道具作り—

竹野広行

■定価 1785円(税込)

■ISBN4-89984-048-9 C0036

■2004年2月刊

■はる書房刊

注文でつくる−座位保持装置になった「いす」

—障害者の道具づくり・でく工房の30年—

矢野陽子

■定価 1785円(税込)

■ISBN4-89984-043-8 C0036

■2004年1月刊

■はる書房刊

すくい易い食器は、厚生省(現在厚生労働省)の研究助成を受けて2年がかりで開発しました。完成したのは1983年。まだユニバーサルデザインという言葉さえない時代に、すくいやすく持ちやすく倒れにくく、そして、どんな食卓にも違和感なく溶け込むシンプルなデザインの磁器(有田焼)のうつわができたのです。

現在は、東京の西に位置する昭島市に工房を移しています。主に病院や学校を通して、ハンディのある方の椅子(座位保持装置)や、訓練のための道具などをつくっています。

はじめに

最初にお断りしておくが、この稿はこの40年を全体的に俯瞰したものではない。筆者の視点からの主観的でバランスに欠くものである。しかし変遷史としての事実を損ねないように年代や固有名詞などは確認をとった。なお、本稿で使用している日本の子どもたちの写真については、保護者の許可を得て掲載している。

2014年7月、「でく工房」は創業40周年を迎えた。それを記念して11月に、その歩みを紹介するささやかな展示会を開催した。

それに先立ち、その頃に作った古い椅子がどこかに残っていないか探した。鎌倉市に子どもたちの通園施設が開設されるに当たって、そこの備品として椅子や簡単な訓練用具を依頼されて製作したたことがあったので、そこに問い合わせるためにホームページを開いたら、なんと当時作った椅子が写真の中にあり、40年近く現役として働いているのに大変驚いた。お願いして展示させてもらった。

写真1;1977年に製作した椅子

ニーズはなかった

知人の子が重いハンディを持って生まれてきたことを知り、その子を立たせるための起立保持具を友人が製作したことが、この仕事を始めるきっかけとなり、1974年7月に仲間たちとでく工房を開設した。その子は片麻痺のため片手しか使わないので、両手を使う遊具を考案した。また、坐ったまま片足で床を蹴って移動できる用具も作製した。そんな活動が保護者やセラピストの間で話題になり、からだに合わせた椅子の注文も増え、その年の秋から本業になった。

シーティング(※注1)技術の発達と新しい用具の開発によって、今ではどんな重度の子どもたちでも起こすことができるようになったが、40年前には、そんな技術はなかった。坐る(※注2)ことができない子どもたちは、ベッドでの生活が主で、時間を決めて寝返りさせることくらいしかできていなかった。

介護者も寝たままでの介護しか発想はなかった。寝かせたままで上手に食事介助ができるか、おむつ交換をいかにすばやくやれるか、ということが介護スタッフのスキルであった。当時は施設用のみならず家庭用としても寝たまま入ることのできる入浴装置の開発が盛んだった。

そもそも寝たきりの人を起こすという発想はなかったので、「起こすための用具のニーズはなかった」ということになる。

※注1 シーティング(seating)とは「坐らせること」とか「座席づくり」という意味。

※注2 坐と座;「人が坐る座席」というように、坐る行為と坐る場所(座席)と区分けされていたが、坐は常用漢字になっていないので「座」を兼用することが多い。

仕事の展開

工房の仕事がマスコミに紹介されると全国各地から問い合わせが殺到した。この仕事は、利用者の身体の状態を知り、使う場所などを確認し、リハビリの専門家(医師やセラピストなど)と一緒に考えながら設計し製作するという仕事なので、必ず利用者と直接お会いするところからスタートする。「でく工房」が対応できる仕事のエリアは限られている。工房から車で1時間か1時間半くらいで移動できる範囲である。

その後、マスコミから取材の相談があるときは、必ずこの仕事の特性として「注文を請けることができるエリアは限られていること」をきちんと伝えることと、「全国各地に工房ができるようにと呼びかけること」を約束した上で、取材や出演に応じた。

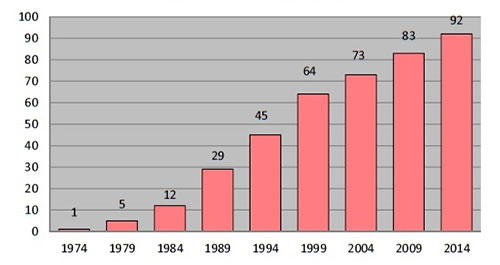

少しずつ仲間が増え、1979年には全国に工房が5ヶ所になり、翌年から全国工房連絡会を年に一回開催することになった。それから10年たつと工房は、30ヶ所ほどに広がった。

図1;5年ごとの工房の数

バリアフリーのはじまり

身体に合わせた椅子づくりの仕事は、寝たきりの人たちを起こす仕事でもあったわけだが、「這えば立て、立てば歩め」の言葉があるように、起こすと動きたくなる。それで椅子の下にキャスターを取り付けたものを作製した。畳の部屋では移動はやや困難だが、板張りの家屋内での移動は容易だ。しかし、外に連れ出そうとすると、日本家屋は玄関がバリアとなる。そこで玄関にスロープをつけることもやった。また浴室の段差をなくすために風呂場にスノコを作り、手すりを取り付け、シャワーチェアや湯船に沈めて使う腰掛も作った。当時のでく工房ができる仕事は、このあたりまでだった。

重症心身障害児施設に勤務

生活の場に役立つ用具を作りたくて始めた工房の仕事であったが、利用者の生活現場に関わる時間は極めて限られていて、その用具が本当に役立っている場面に立ち会いたくなった。特に風呂やトイレで、どのように使われているかを実際に確認したくて、9年間仕事をした工房を離れ、1983年から長崎県にある重症心身障害児施設に勤務することになった。

当時はまだリハビリテーションエンジニアという職種は関係者にも知られていなかったが、施設職員としてシーティングや生活環境整備の仕事を手掛けた。

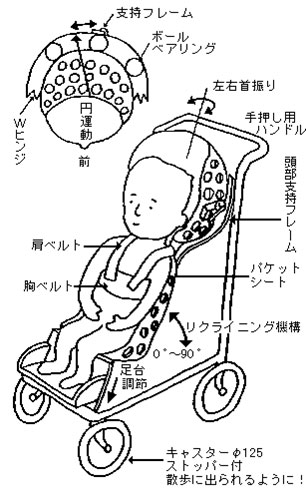

同年、財団の補助金も得て、施設内のプロジェクト「重症児のための姿勢保持具の開発」をスタートした。このプロジェクトで初めて「姿勢保持」という概念を構築し、1986年に始まったリハ工学カンファレンスにモジュール型座位保持装置(当時は「座位保持いす」と呼ばれていた)とともに発表した。

実はその数年前に、「きさく工房(福岡県)」が関わる重症心身障害児施設では、ほとんどの入所者が椅子に坐って食事ができるようになっていた。それは、施設長でもあった整形外科の先生を中心にした医学的で人間的なアプローチの成果である。施設上げての「寝たきりをなくす」という熱い情熱に工房が誠実に対応したことによる結果であった。

ここで明らかになったことは、寝たきりの生活を続けることによって、二次障害として重度の変形を招き、いわゆる廃用性症候群を引き起こすことになるということであった。

初めてその施設を訪問する人には、軽度の子どもしか入所させていないのでは、という声も聞かれるほどであった。起きて食事ができる仕組みをつくった結果が、そのように見えたのである。世界でもあまり例がないことということが、後日わかる。

この工房は、でく工房を一緒に作った仲間が独立して、1975年に開設した工房で、日本では2番目の工房である。

写真2;1984年に開発したモジュール型座位保持装置

パラダイムシフト

施設職員時代に地元の長崎で開催された学会で、寝たきりの子どもたちを起こす椅子作りの話をしたところ、フロアーの医師から「素晴らしい仕事だと思うが、あなたには起こす権利があるのだろうか?」という質問が飛び出した。このことはいつも仲間たちと繰り返し確認していたテーマだったので、慌てることなく「僕たちに起こす権利があるかどうかはわかりませんが、人は誰もが起きて生活をする権利を持っていると思います。その手助けをしているだけです」と答えたところ、場内から大きな拍手を頂いた。

また、厚生省(当時)の障害福祉課の課長に就任した浅野史郎さん(後の宮城県知事)が、勤務していた施設を訪問し、からだに合わせた椅子によって起きて生活できる機会が増えている状況を大いに評価していただき、1989年に厚生省で「起きる権利」と題して、その当時の活動を紹介させられた。

勤務していた施設の中で、大きな変化が起こってきた。寝たきりに近い状態の子をうまく坐らせることができると呼吸が楽になっていることを医師や看護師が確認し、介護職員たちも誤飲が少なくなって食事がうまくいくことに気付く。頸が据わらなかった子がいつの間にか安定して坐ることができるようになる。そんな事例が少しずつ増えていくと、椅子に坐わらせて食事をすることが当たり前の状態になっていき、その介助がしやすいようにという要望も出てきた。

介護職員のスキルも寝たきりの子を上手に扱えることから、起こす介護へと変わっていった。まさしく介護の世界のパラダイムシフトが起こったのである。

図2;義肢装具製作所の協力で頭囲90センチの子を坐らせることができた

スウェーデンで学ぶ

1986年から1年間、スウェーデンの財団に招かれた。工房の取り組みが評価され、その個別注文製作の技術を伝えるという役目もあったが、こちらが学ぶことのほうが多かった。

スウェーデンの補助器具センターでは、必要な人に必要な用具がほぼ無料で貸し出されており、その種類の多さと品質の高さに驚かされた。多くの車椅子や座位保持装置はモジュール化されており、利用者のニーズに合わせて調整され、一部は改造も施され貸し出されていた。このセンターでも実習させてもらった。

滞在中に一番重い人たちの入所施設を裏口から訪問し見学したことがあった。日本の重症心身障害児・者のための入所施設に似たものだったが、海外のみならず一般にも見学が許されていないといわれる施設であった。関係者の特別の計らいによって見学が実現した。

スウェーデン語がまだ自由でない移民の介護スタッフが多く働いており、子どもたちが坐れる椅子は少なく、ベッドに寝かせっきりの状態の人たちが多かった。横になったままで流動食が与えられていた。同時期の福岡の施設の取り組みとは全く比較にならないものであった。

制度化

1990年に大きな変革が起こった。補装具給付制度の中に新たに「座位保持装置(※注3)」が加えられた。それまで補装具の大きな括りとしては、「義肢」・「装具」・「その他」で、「車いす(※注4)」や「座位保持いす」は「その他」の中に入っていた。

一人ひとりの身体に合わせた椅子づくりは「座位保持いす」という名目で、上限が確か3万円ほどで、今思えば恐ろしく低額だった。これが新たな「座位保持装置」で見積もると一桁大きくなるものになった。勿論、それを満たすためには、記録をとることや適合判定を受けえることなど義務も大きくなったが、この制度によって始めてビジネスとして成立することになったとも言える。それまでは、志を持った一部の若者たちが頑張ってやる奇特な仕事といった印象があったと思うが、この制度改革で新たな参入事業者も増えていった。

※注3 シーティング・システムが座位保持装置と邦訳された。

※注4 2011年に「椅子」の「椅」が常用漢字になり、公文書でも表記できるようになった。

シミュレーターの出現

このときに「大阪西川」の果たした役割は大きい。アメリカのピンドット社のシュミレーション・システムをわが国に導入した点である。後に採型器とも呼ばれることになるが、そのシミュレーターによって、リハ・スタッフと工房が同じ土俵に立つことができるようになった。ドクターやセラピストがイメージする座位姿勢をその場で実現し、確認することができるようになったことである。

それまでは、目的や望む姿勢のイメージは僕らに伝えられるものの、それは工房に持ち帰り、出来上がったものに坐ってもらって、そこで初めて確認するしかなく、それまでは「工房さんにお任せ」状態であった。出来上がったものを手直しすることもあったが、お互いそれは避けたいという感じだった。

ところがそのシミュレーターの導入で、その場で姿勢の確認ができ、いくらでも簡単に修正が可能になった。そしてトータールコンタクト(contourコンツァー)の立体的なモールドクッションが普及していくことになった。

当初シミュレーターによる「採型」は、石膏包帯によるものであった。そのことでシミュレーターは採型器とも呼ばれるようになるが、「採型」はシミュレーションの結果をカタチ(陽性モデル)に残すもので、一連のシミュレーションの一工程にすぎない。石膏包帯による陽性モデルをもとにクッションが作製される(今は3次元データに基づきウレタンフォームのブロックを自動的に削り出してクッションを製作することが多い)ことになるが、大事なことはシミュレーションである。

これに先立ち利用者の身体状況と使用環境の把握と同時に使用目的を明確にしておかなければならない。それを実現するにあたって実際の姿勢の検討と確認を行うことが、このシミュレーションのプロセスである。

写真3;ピンドット社のシーティングシステム

写真4;今も現役のシミュレーター

製品化そして世界へ

1988年に重症心身障害児施設を退職し、長崎県諫早市に無限工房を開設したが、施設時代に開発したクッションチェアに注文が殺到した。最初はウレタンフォームの大きなブロックを繰りぬいて製作していたが、材料費も手間隙もかかるものだったので、発想を変え、4つのブロックを接合して製作する方法に変更し、コストダウンを図った。その後も改良を重ね、大きな変更のたびに、クッションチェア→クッションチェア21→クッションチェアαと名称も変更していった。

2007年にドイツ・デュセルドルフで開催された福祉機器展に出展され、ドイツに輸出されるようになり、その後ヨーロッパ中に広がり、今では南半球も含め世界10数か国に輸出されるようになった。

写真5;ドイツでも好評を得たクッションチェア

スウェーデンの車椅子とその理論の輸入

事故や病気によって車椅子の生活を始める方の相談を受け、脊髄損傷者の生活も深く知ることになり、住宅のリフォームやバリアフリー住宅や施設の設計を数多く手掛けたが、1984年に「長崎バリア・フリー研究会」を建築・医療関係者とともに設立し、バリアフリーの実践活動のさきがけとなった。バリアフリーに関する考え方と実践報告、そしてマニュアルや基準作りを行った。

当時の日本の車椅子を取り巻く厳しい状況もわかり、それを契機に世界で最も進化した車椅子の輸入を始めた。その事が知らないうちに日本の車椅子革命の一翼を担う結果となった。

1989年にスウェーデンの脊髄損傷者のヤッレ・ユングネルが開発した車椅子は、8.7キログラムで世界最軽量のものであったが、実は長時間坐っても疲れないという素晴らしい機能を持っていた。彼は胸髄5番レベルの損傷者で、腹筋や背筋を使うことができないので、自分のからだにフィットするバックサポートがないと、いわゆるズッコケ坐りになり長く坐ることができなかった。

バイクのレーサーだったが、レース中の事故で車椅子生活になり「バイクの次に乗ったのが車椅子だった。それは自分の未熟さの結果だから仕方がない。しかし、とても不自由な乗り物だと思った。あんなものにずっと乗っていたら、からだを壊すと思ったね。それで自分に合うものを作りたくなった」と語ってくれた。(彼はその後も車椅子の改良を続け、2009年には4.2キログラムという驚異的な軽さの車椅子を世に出した。)

写真6;パンテーラの初代モデルに乗る開発者

写真7;カーボンファイバーフレームのパンテ-ラX

1994年、彼が開発した車椅子の輸入と同時に、同じスウェーデンのベンクト・エングストローム(理学療法士)が著した「(邦題)からだにやさしい車椅子のすすめ」を翻訳出版した。これは、長く坐っても疲れにくいということを、わかりやすく説明したものであった。

この書籍によって、わが国でもシーティング理論が書き換えられることになった。それまでは、「坐骨2点とランバー(腰椎部)の3点支持」というものだったが、「骨盤サポートとアンカーサポート」になり、現在も有効な理論として多くの方に支持されている。

同時期にアメリカやヨーロッパで開発された車椅子やシーティング用具(バギーや座位保持装置、クッション類など)が輸入されるようになった。保護者や関係者は、価格の問題はあったものの、その斬新なデザインと高機能に飛びついた。それらは優れたデザインの工業製品でもあった。

その後、多くは完成用部品ということで、補装具として取り扱えるようになっていき、普及が促進された。

写真8;デンマークから輸入されている昇降機能が付いた座位保持装置(パンダ)

セラピストともに

この仕事を始めるきっかけになったのは、一人の子どもとの出会いだったが、実はもうひとり欠かせない人物がいた。起立保持具の見取り図を描き、その子のからだのサイズから割り出した寸法を入れたメモを母親に渡し、その製作を依頼した理学療法士の卵(リハビリセンターに実習中の学生)だ。そしてそのメモに基づき作製したのは、同郷の友人で当時彫刻科の学生だった。

最初の出会いからそうだったが、一人ひとりの体に合わせて用具を作成する仕事は、利用者の体のことをよく知っているセラピストとともに行ってきたと言える。もちろん監督者としての医師の介入も不可欠だが、40年のシーティングの歴史を振り返ると、併走者は理学療法士や作業療法士などセラピストと呼ばれる方々であった。

「OTジャーナル」1997年5月号に巻頭言の執筆を依頼されたが、そこで力説したのは姿勢保持装置の製作に参画するセラピストがもっと増えて欲しいということであった。重いハンディを少しでも軽減したいと願って仕事をしてきたが、そのためには製作技術者の増加だけでは実現できない。シーティング技術を持ったセラピストの増加が不可欠であるという内容だったが、それから7年後(2004年)、セラピストを中心にした「日本シーティング・コンサルタント協会」が誕生することになった。

工房における製品開発

個別注文製作を主な仕事としている工房では、1986年から全国の工房の有志によって、後に「工房バギー」と呼ばれるものの製品化も検討されるようになった。その後、きさく工房を中心にした開発商品は多くの方に愛用されることになる。

また、無限工房から枝分かれした「シーズ」は、肢体不自由の子どもたちのためにキャロットと名付けられたチャイルドシートを開発し、日本国内のみならず現在は世界30数カ国に輸出している。

筆者は2011年、28年ぶりに古巣のでく工房に戻ることになった。それまでは個別注文製作しか行っていなかったこの工房で、工業製品としての品質の向上と低コスト化をめざし、新しい車椅子や座位保持装置の開発も進めている。

写真9;欧米にも輸出されているチャイルドシート(キャロット)

写真10;生活場面に応じてレバーひとつで姿勢変換ができるモデラート

左;食事 中;テレビ 右;休息

写真11;落ち着いて坐ることのできない子どものために開発された座位保持装置(レポ)

高齢者問題というよりは社会問題

この仕事は依頼者の年齢によって異なるわけではない。超未熟児を保育器の中で坐らせるための椅子作りから、浴室で使う椅子やお年寄りが這って使える便器などの製作も数多く行ってきた。これらの一連の仕事や活動を通して学んだことをいくつかの本(※2)にした。

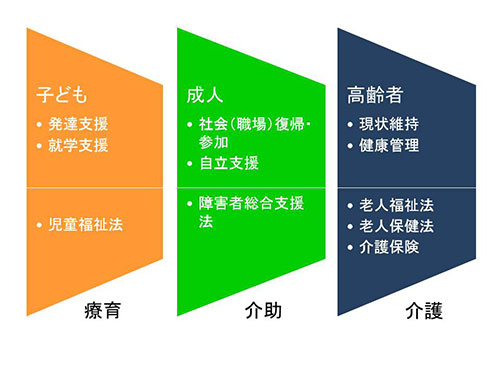

寝たきりだった子どもたちは、座位保持装置の制度化によって生活環境は著しく改善された。成人の中途障がい者の場合は、職場復帰という大きな目標があり制度も整備されてきたが、日本の高齢者にとっては、まだまだ厳しい状況が続いている。高齢者が補装具制度を使って座位保持装置を入手するという例はきわめて少ない。

2000年の介護保険制度によって家族の介護はずいぶん軽減されたが、車椅子などの用具については、施設入所となるとレンタルの対象にならない。使い慣れ移動の手段になっていた車椅子を施設入所時には手放さざるを得ない。

「施設備品である車椅子を使うことになっている」というのが、その理由だ。施設備品の車椅子でも問題がないという方はそれでも構わないだろうが、一日の大半を車椅子で過ごすという状況では、施設備品では適合しない。利用者の身体の状況に応じたものでないと使えないし、そのままだと二次障害の原因ともなってしまう。

長生きを願わない方や家族はいない。しかし、いくつものチューブにつながれ、身動きできない状態で寝かせっきりで、生かされ続けることを望む人もいないはずだ。立てない方でも気持ちよく坐ることができれば、人としての基本的な生活(食事・排泄・入浴・コミュニケーションなど)を維持できる。

座位保持装置は高額だといわれているが、終末期には莫大な医療費を使っているのが現状である。今の日本では、どんな重度の方でも起こすことができる技術がすでに確立している。お年寄りにも適切な椅子や座位保持機能が付いた車椅子が必要である。しかし本人だけにその負担を強要することはできない。制度の整備が急務である。

図3; 福祉用具の入手に制度の壁

主な著書;

「寝かせきりにしない!『坐り』ケアの実践」共著 ヒポ・サイエンス出版 2013年11月

「生活づくりのシーティング」共著 雲母書房 2012年5月

「シーティング入門」共著 中央法規出版 2007年

「みんなでつくるバリアフリー」岩波ジュニア新書 2005年

「バリアフリーをつくる」 岩波新書 1998年

「無限のモノづくりと仲間たち」 中央法規出版 1995年

「からだにやさしい車椅子のすすめ」 三輪書店 共訳 1994年

「生きるための道具づくり」 晶文社 1988年 など。